津和野まち歩き(1)

甘い物欲を満たすのも時には必要。

津和野名物「源氏巻」

70年代、女子大生の旅行先として一大ブームを巻き起こし、「山陰の小京都」として人気を博した津和野町。

観光地として完成されたスポットで、県内外から多くの客をもてなしてきた場所です。

津和野は、重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、通りの両脇に広がる江戸末期から戦前までの古い建造物が並んでいます。

石州瓦を用いた赤い屋根、なまこ壁を配した長く続く白壁。

また、道の側溝で優雅に泳ぐ鯉の姿。これは津和野の代名詞にもなっています。

今回紹介するような“観光名所・名物”が多い町でもあり、財布のひもが緩みっぱなしです。

私が、津和野といって真っ先に思いつくのが「源氏巻」。

子どもの頃から津和野のおみやげと言えば、源氏巻でした。

津和野の和菓子屋、三松堂へ。

源氏巻きとは津和野を代表する和菓子です。しっとりとしたこしあんを、キツネ色に焼き上げた薄いカステラで丁寧に巻き上げた甘味好きにはたまらない逸品です。

こちらのお店は本店を含め津和野に2店舗、お隣益田市に1店舗があります。東京・首都圏でも島根のアンテナショップで購入することができますよ。

「源氏巻」の名前の由来は、城の御用菓子司がお菓子に紫色の餡を詰めて献上したところ、藩主奥方がその色から源氏物語の「若紫」を連想し、物語中の和歌を詠んだというエピソードから来ているとのこと。

津和野市内には源氏巻のお店が約10店舗あります。何はともあれ津和野へ行ったら源氏巻!という方も多い、昔から人気のお土産です。

小豆には亜鉛や鉄分、マグネシウムと言った美肌細胞の活性化に関与する微量栄養素が、また、ビタミンB1、B2、B6など、新陳代謝のサポートに必要なビタミンも含んでいます。

三松堂本店では、中でイートインも可能です。

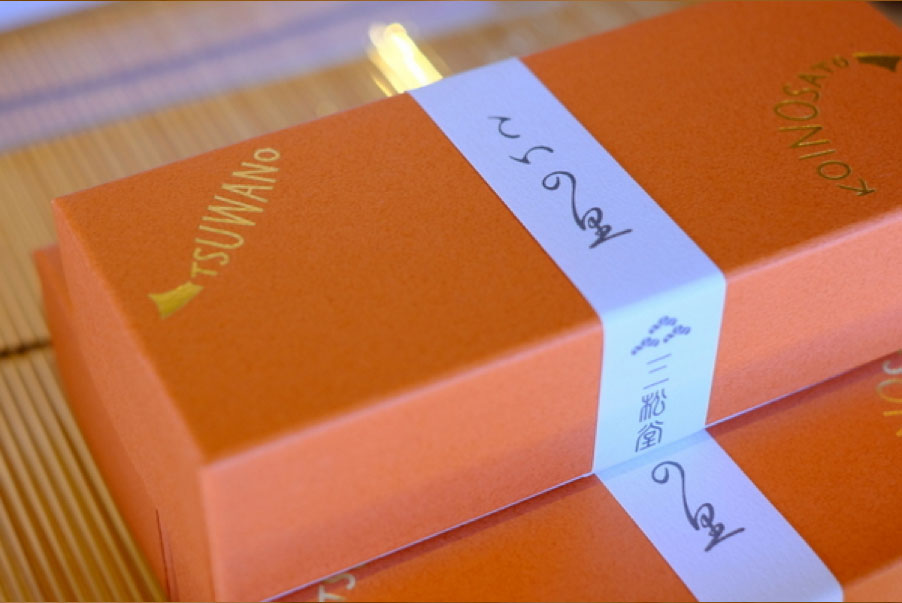

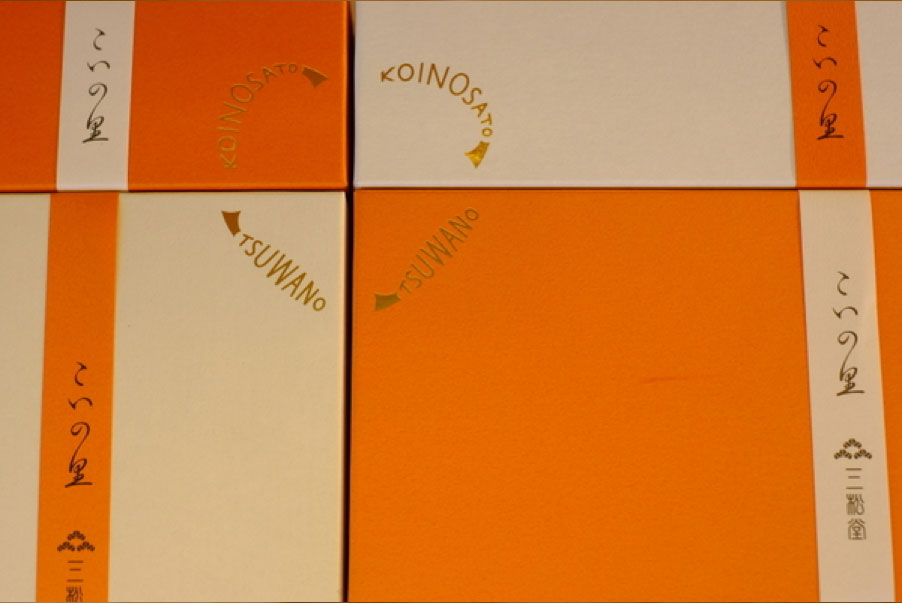

もうひとつ、津和野の名品としてご紹介したのが「こい(鯉)の里」。

羊羹を砂糖と寒天の薄衣に包んだ上品なお菓子。

こんなおしゃれなパッケージになっていたなんて!

「tsuwano」というアルファベットで形作られる鯉のシルエット。

またそれらが4箱合わさるとハートの形になるという、アイデア満載のデザイン。

源氏巻には季節限定の「ミルクあん」や、小さいサイズの「笑小巻」、こいの里には通常の小豆のものだけでなく夏季限定の「檸檬」なども好評だそう。

新商品の研究に余念がない企業で、とても好感が持てました。

しまね観光ナビ「源氏巻」

https://www.kankou-shimane.com/destination/20959

津和野まち歩き(2)

津和野の美肌茶「ざら茶」をいただく

引き続き、津和野のまち歩き。

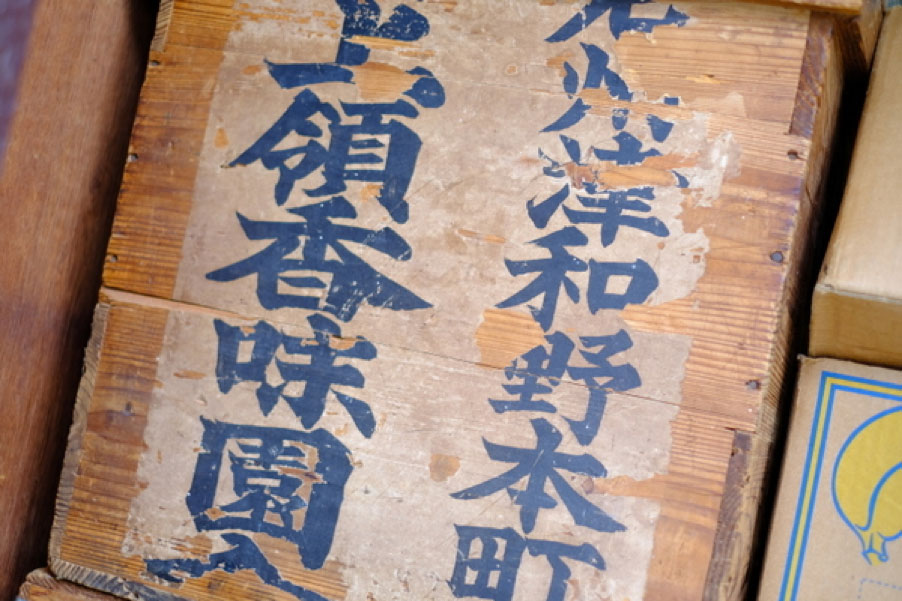

メインストリートから一本入った静かな場所にある「香味園 上領茶舗」で津和野名物の“ざら茶”テイスティング。

ざら茶とは、カワラケツメイのこと。

カワラケツメイは、薬草にも使われるマメ科の植物。

秋に収穫され乾燥させて作ります。

クセのない味わいの中にほのかな甘さと香ばしさがあり、ノンカフェイン。

むくみを解消し、からだ脂肪の吸収を抑える効果があります。

香味園 上領茶舗では、ざら茶をベースにしたブレンドティーがあります。

典型的な町屋造りの店の奥には、立派な池とワークショップなどを開催するための部屋がありました。

このワークショップは、自分の好みでお茶をブレンドできるというもの。

いつかオリジナル美肌ブレンドを作ってみたい!

お茶はその場でテイスティングが可能。色々と飲んで試して購入することもできます。

ざら茶と言われてもどんな味かわからない、という方も安心ですよね。

今回は、はとむぎ(ヨクイニン)ブレンドをテイスティング。

ざら茶は熱湯で淹れる、もしくは煮出します。

ティーバッグタイプはお手軽に、茶葉タイプはお湯を注ぐ時の香ばしい香りが楽しめるということ。

肌荒れや乾燥肌に効果があるという、はとむぎ。

津和野で美肌茶に出会えるとは、思っていませんでした。しっかり飲んで体の中からきれいになりたい!

香味園 上領茶舗はお孫さんの代になり、ブレンドティーの種類も豊富に。自分用なのかお土産にするのかという利用シーンや、体や気分によって“お茶のある暮らし”を提案してもらえます。

香りで癒されたり効能で選んでみたりと、ざら茶をより深く楽しめる可能性を感じました。

津和野町観光協会「香味園 上領茶舗」

https://tsuwano-kanko.net/buy/%e9%a6%99%e5%91%b3%e5%9c%92-%e4%b8%8a%e9%a0%98%e8%8c%b6%e8%88%97/

津和野まち歩き(3)

人々の健康を見守り続ける

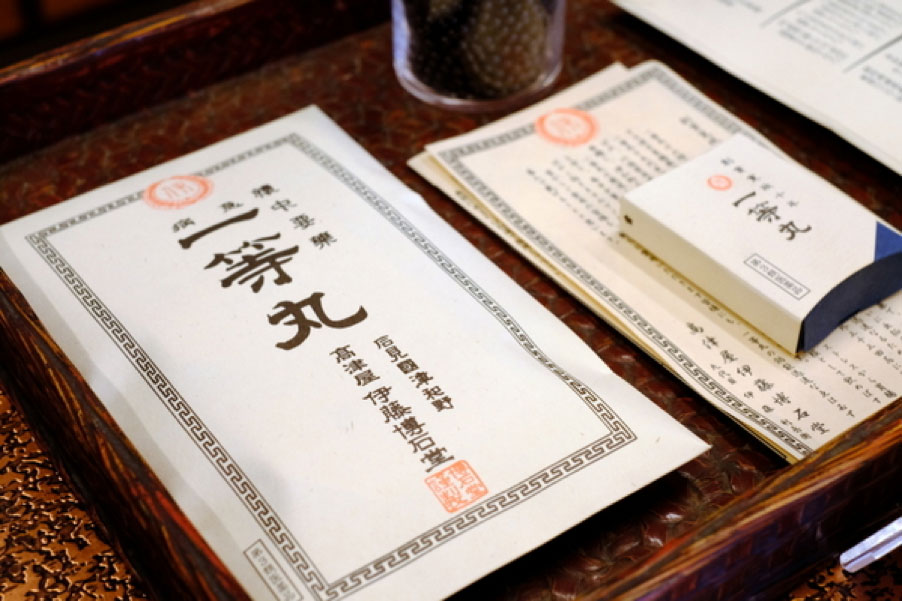

「高津屋伊藤博石堂」の丸薬

大きな商家が並ぶ津和野の町並みの中にある、漢方薬舗「高津屋伊藤博石堂」。

難しそうな薬草やそれらの瓶が並ぶ棚や、薬作りに必要な道具などが展示されています。声をかけるととても丁寧にわかりやすく説明していただけました。

江戸時代後期、薬種問屋として「高津屋」は創業しました。

伊藤利兵衛を代々受け継ぎ、現在は九代目。

市販医薬品とともに、家伝薬である「一等丸」を販売しています。

黒々とした薬を見ると苦い味を想像してしまいがち。

しかし一等丸は、「芳香性健胃薬」といい、いつまででもその香りを嗅いでいたくなるような、とても良い香りがするのです。

毎日続けて飲むことが大切だそうで、生薬の力で胃腸の機能を促進させ健康にすることで、体の内外に作用してくれるものだということです。

10種類の生薬が入った小粒の丸薬です。大人は10粒、その数を減らすことで子どもでも飲める天然由来の薬です。

日々持ち歩けるように、小箱入りです。

この日もサッと短時間で購入して帰られる常連のお客様もお見かけし、地元の人たちに浸透している様子。

津和野の健やかな生活をずっと昔から見守ってくれている、そんなお店だと感じました。

津和野町観光協会「高津屋伊藤博石堂」

https://tsuwano-kanko.net/buy/%e9%ab%98%e6%b4%a5%e5%b1%8b%e4%bc%8a%e8%97%a4%e5%8d%9a%e7%9f%b3%e5%a0%82/

野菜が野菜の味がする。

カラフル野菜でキレイをチャージ

津和野のメインストリートから車で15分ほど。医食の学び舎(旧畑迫病院)でお昼をいただきます。

到着してみると、生垣と庭の草花に囲まれた、自然の中に建つ平屋の大きな建物でした。

木造建築で屋根は赤瓦、和洋折衷の玄関ポーチが独特です。

この玄関を挟み、向かって右側は旧畑迫病院の展示室、左側は「糧 ハタガサコ×72recipes(以下、糧)」というレストランになっています。

ここ一帯はすぐお隣にある、国指定名勝旧堀庭園の一部として文化財になっています。

糧では旬の野菜を使い、その季節で一番おいしい食材を用いたランチが食べられます。

シンプルな料理だからこそ引き立つ素材の味。栄養価もたっぷりで、体の内側からきれいになれそうです。

陽射し差し込むテーブル席でランチタイム。

ビタミンカラーは見ているだけで気分が上がります。野菜の色素成分には、ポリフェノールに代表される抗酸化物質が含まれています。細胞の老化や病気のもととなる活性酸素の働きを抑え込み、新陳代謝を促し、細胞の酸化を防ぎます。

少しだけ、旧畑迫病院展示室も見学しました。

糧と旧畑迫病院は長い廊下でつながっています。

廊下両脇には病院時代に使われていた部屋があり、当時の貴重な資料や備品などが展示されています。

鉱山経営で栄えた堀家により、明治25(1892)年に開業した病院です。

レトロな小瓶が並ぶ棚が可愛かったです。

この病院は昭和59(1984)年まで使われていたそうです。

明治期の建築物として、大切に保存改修、利用されているのですね。

心地良い空間と窓の外に見える緑。ディスプレイにもセンスを感じます。

健康や食に関するライブラリーや沢山のスパイス棚、自然の草木が飾られていて、落ち着いた時間を過ごすことができました。

なつかしの国石見「糧(医食の学び舎 旧畑迫病院)」

https://www.all-iwami.com/gourmet/detail_1736.html

懐かしい絵本の世界で感情を解放させ、

童心に返ろう。

津和野駅前にある「安野光雅美術館」。大きな土蔵のような建物で、なまこ壁を配した立派な建物です。

広々としたロビーは吹き抜けで、開放感ある空間です。

ここは津和野町出身で画家の安野光雅氏の作品を集めた美術館で、本館の展示棟だけでなく、安野光雅氏自身が感性を育てていくのに最も重要だと語る、小学校の教室がある別館・学習棟、再現された自身のアトリエなどがあります。

子どもの頃に「旅の絵本」や「ふしぎなえ」などの作品に触れたことがある方も多いと思います。

ひらがなやことば、文字に興味を持つ頃に読んだ繊細なタッチの本に関連した、立体的な文字遊びが出来るスペースなども用意されていました。

本館を通り抜けると別館へと続きます。

舟底天井の廊下を通り、映画やテレビの中で見るような昭和の学校の風景が再現される学習棟へ。

木造の小学校の教室の椅子に座って散策で疲れた足を少し休めたり、想像力豊かだった子どもの頃へタイムスリップしたり。新しいことに出会っては喜び、ワクワクした毎日の中多くのことを学び、夢や想像に胸を膨らませた日々。

非日常空間に身を置くことで、普段のストレスを和らげて心持ちを良い方向に転換できました。

しまね観光ナビ「安野光雅美術館」

https://www.kankou-shimane.com/destination/20360

旅の終わりは赤い鳥居の神社から見る、

津和野の絶景

津和野の人気観光地のひとつである太皷谷稲成神社で、この旅の締めくくり。

津和野城の鬼門に当たるというこの神社は、太皷谷の小高い場所に建てられました。津和野は盆地であるため、少し高いところに登ると町並みが一望できます。

汽車が走っているのも良く見えました。

流れる津和野川、赤と黒の瓦の家々が並ぶ、いつ見てもホッとする景色。

石見地区で作られる「石州瓦」の風景が見られるフォトスポットでもあります。

遠く山中には、太皷谷稲成神社の大鳥居も見えます。

太皷谷稲成神社を参拝です。

日本五大稲荷のひとつで、島根県内では出雲大社に続き参拝客が多い神社です。

稲荷神社の神様は宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)で五穀豊穣、特に稲と関りが深いとされる神です。

また稲荷様といえば「狐」。狐と言えば「油あげ」ということで、境内ではお供え用の油あげが売っています。

油あげを持ってお参りするのは命婦社(みょうぶしゃ)。

神様の使いである「白狐」が祀られている小さな社で、元宮の脇から裏側にまわり込むとあります。

命婦とは昔の位のことで女官のこと。神様のお使いである狐を祀った社です。

それが稲荷様にお仕えする狐を指す意味に転嫁していったようです。

ミニチュアのようにかわいい社で、ご利益は願望成就、心願成就など。こちらも忘れずにお参りしたいですね。

津和野は名物あり、歴史を感じる町並みあり、見ごたえある神社もありの、観光地として成熟しつつも、のどかな風景を残す場所でした。 ゆらりと泳ぐ鯉のように流れる時間もゆっくりで、充実感と満足感が得られる旅を体験できます。

しまね観光ナビ

「太皷谷稲成神社」

https://www.kankou-shimane.com/destination/20246

文:西村 愛

監修:島根県立大学 看護栄養学部 今中美栄 教授