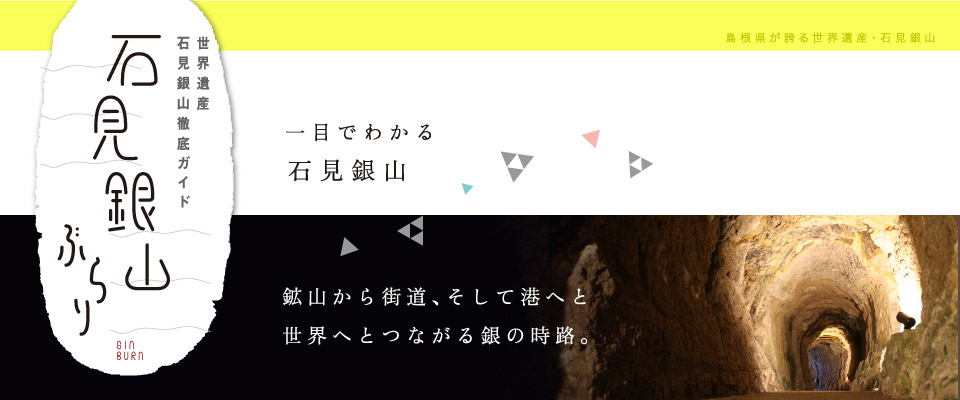

世界の三分の一を占めた日本の銀

石見銀山遺跡は、2007年7月にアジア初の産業遺産として、ユネスコの世界遺産に登録されました。

16~17世紀の約100年間には、この石見銀山から大量の銀が採掘され、大内氏、尼子氏、毛利氏といった戦国大名の軍資金や、江戸幕府の財源として使われました。

また海外にも数多く輸出され、中国や朝鮮半島などのアジア諸国と、ポルトガルやスペインなどのヨーロッパ諸国を、交易で結ぶ役割の一端を担いました。

17世紀前半の石見銀の産出量は、年間約1万貫(約38t)と推定され、世界の産出銀の約3分の1を占めていたといわれる、日本銀のかなりの部分を産出していたと考えられています。

石見銀山が世界遺産に登録されるに当たって、評価された大きなポイントは、自然を破壊することなく、自然と共存する鉱山だった点です。

銀を製錬する過程で大量の木材が使われますが、消費する一方で計画的に植林も進めたため、山は禿山になることなく、豊かな森林が現在も残っています。