窯元めぐりで楽しもう!島根の焼き物の魅力 前編

2018年05月25日 公開

自然環境や風土に恵まれ、豊かな工芸の文化が育まれる島根県。地域に根付く伝統的な手仕事が今もなお、各地で受け継がれています。

焼き物・器作りにも歴史があり、島根県内には数多くの窯元があります。民藝運動の影響を受けた窯も多く、素朴に日常を彩る器をはじめ、健康的で美しい暮らしの道具に触れる事ができます。

今回は島根の手仕事の魅力に迫るべく、「食・旅・クラフト」等のテーマを中心にライターとして活躍される、江澤香織さんと一緒に島根の焼き物・器に触れる旅に出かけます。

それでは早速行ってみましょう!

( 以下 文:江澤香織 )

初めて島根で手仕事の器を手にしたとき、素朴でおおらかで、温かく懐かしい感じがすると同時に、まるで外国に来てしまったかのような無国籍な作風が、不思議とモダンで新鮮な感覚を持ちました。

島根の気候風土や歴史文化に由来するのか、他の地域にはない独特の雰囲気を宿しているように思います。松江・出雲エリアを中心に、民藝の焼き物・器を作る窯元や、ゆかりのスポットを巡ってみました。

「出雲民藝館」で、暮らしの道具に出会う

民藝はもちろん昔の農具など、暮らしの実用品が展示される

島根というとまずは出雲大社へ行きたくなりますが、そこから車で20分前後のところに、出雲民藝館があります。出雲の中心地からは少し離れたのどかなエリアに、緑に囲まれてひっそりと建っています。出雲地方きっての豪農だったという山本家の一部を改修して、民藝の道具が展示されています。

出雲民藝館 本館

本館の建物は1879年建造の米蔵を改造した木組みの2階建て。1階の床は、この地域で採れる来待石が敷き詰められています。民藝の器や織物、藍染め、漆器、木工品などが並んでいます。2階に上がり、上から1階を眺めると全体を俯瞰でき、建物と展示品が空間の中で互いに呼応し合って、また違った迫力があります。

エントランスの長屋門に至っては、出雲大社造営の棟梁が手がけた1746年の建造といわれます。駐車場から長いアプローチを歩き、門の向こうにゆったり静かに横たわる古建築は、なかなか見ごたえがあります。ちなみに母屋は現在も住居として使われているそうです。

本館の隣にある西館は、木材蔵だった建物だそうで、昔の農耕器具や、出雲・大津の素陶器も多数展示されています。民藝の流れを汲む近代の作り手の作品もあります。納屋を思わせるような屋根付きの半野外スペースには、テーブルと椅子が用意されているので、一休みして寛ぐこともできます。

またここの売店コーナーは2016年にリニューアルされ、品揃えが充実しました。セレクトは松江にある器の店「objects」。といってもobjectsとはまた一味違ったものが並んでいるので、ちょっとした穴場です。

陶磁器、木工品、布製品、和紙などの他、民藝に関する書籍も揃えています。こぢんまりとした畳部屋で、靴を脱いで座りながらゆっくり商品を選ぶことができます。売店の人気により、ここ数年で来場者数も3倍に増えたそうです。

出雲民藝館

〒693-0033 島根県出雲市知井宮町628 [MAP]

TEL:0853-22-6397

【営業時間】10:00~17:00(16:30までにご入館ください)

【定休日】火曜日(祝祭日の場合は翌日)/ 年末年始

【関連リンク】≫ 公式ホームページ ≫ 詳細情報(出雲観光ガイド)

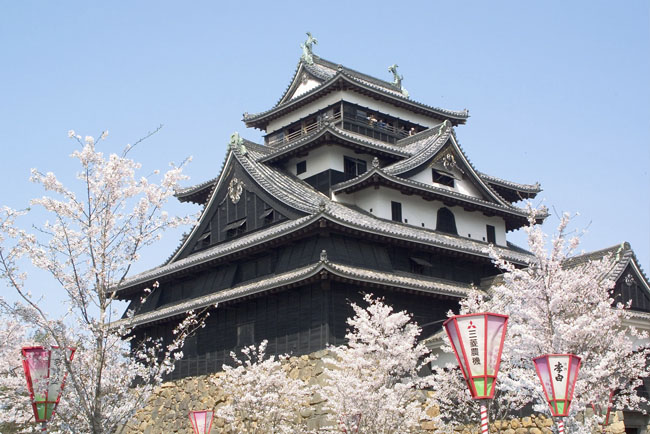

茶の湯の文化が息づく松江

松江は、江戸時代に松平家7代藩主松平治郷(不昧公)が茶人だったことから、お茶どころとなりました。不昧公ゆかりの茶室「明々庵」や、茶器を多く展示している茶道美術専門の「田部美術館」などの観光スポットがあります。

今も松江に住む人々の暮らしにお茶は静かに根付いており、抹茶といっても茶道よりもっと日常的なもので、作法などをうるさくは言わず、ポットから直接お湯をざーっと注ぐカジュアルなスタイルです。市内には和菓子の店も多く存在し、京都、金沢と並ぶ菓子どころとされています。

おいしいお茶に和菓子、そしてそれらを一層美しい佇まいに彩るのが器です。不昧公の功績で、器を作る職人も多く育成されたといわれます。またお茶の文化がベースにあるせいか、松江にはおいしいコーヒーを出す店も多いです。若い店主がセンス良く古い建物を改装していたり、地元の器でコーヒーを提供している店もあったりします。

島根ゆかりの陶芸家

島根の民藝を語るに欠かせない河井寛次郎の作品(出雲民藝館 蔵)

大正から昭和にかけて、柳宗悦が「用の美」を提唱し、展開していった民藝運動により、島根の工芸は大きく影響を受けました。民藝運動のメンバーだった陶芸家・河井寛次郎は島根出身で、師と仰ぐ作り手も多かったようです。最後の内弟子と呼ばれる森山雅夫さんは、温泉津で森山窯を開き、今も作陶に勤しんでいます。

民藝運動の影響を受けた暮らしの道具

1953年バーナード・リーチが訪れた際に制作した作品と当時の写真(湯町窯 蔵)

また同じく民藝運動のメンバーだったイギリス人陶芸家・バーナード・リーチは、小泉八雲を愛読し、松江の街に自分の故郷との相似を見出して、親しみを持っていたといわれます。来待石を原材料とする黄色い釉薬は、リーチがイギリスで使うガレナ釉の発色と似通っていました。リーチの元に集まってきた陶工たちには、スリップウエアやハンドル作りなどを度々指導していたそうです。

バーナード・リーチも足繁く訪ねた「湯町窯」

リーチともゆかりの深い窯元のひとつに、湯町窯があります。宍道湖沿いを走るJR山陰本線の玉造温泉駅から歩いてほんの1、2分。

江戸中期に始まった「布志名焼」の流れを汲む窯元で、民藝運動に共鳴し、日々の暮らしに使いやすい器を作っています。

現在は3代目の福間琇士さんを中心に、息子の庸介さんも陶工として活躍しています。窯を訪ねるといつも、福間さんがニコニコ登場し、「まあまあ、ゆっくりしていってね」とお抹茶を出してくれたり、時にはエッグベーカーで温めた卵が出てきたり。

福間琇士さん(左)と康介さん(右)

そう、湯町窯の代表作といえばエッグベーカーです。ほっこりと愛らしい形で、これがあるだけで朝食のテーブルが楽しくなります。直火がOKなので、バーニャカウダのソースを温めたり、アヒージョを作ったり、何かと実用的な道具でもあります。

湯町窯の器は、リーチの影響も大きいのか、ヨーロッパ的なデザインでもあり、メキシコなど南米っぽい雰囲気もある、独特の作風に魅力があります。

湯町窯

〒699-0202 島根県松江市玉湯町965(JR玉造温泉駅横) [MAP]

TEL:0852-62-0726

【営業時間】8:00~17:00 [土・日・祭]9:00~17:00

【定休日】年末年始

【関連リンク】≫ 詳細情報(たまなび)

この記事の続きはこちらから

≫ 窯元巡りで見つける島根の焼き物の魅力 後編

文:江澤香織 プロフィール

クラフト・フード・トラベルライター。旅先での街歩き、酒場巡り、土産・珍スポット探しがライフワーク。著書「山陰旅行 クラフト+食めぐり」「酔い子の旅のしおり」(マイナビ)、「青森・函館めぐり」(ダイヤモンド社)等。