『万葉集』の代表的な歌人

柿本人麻呂ゆかりの

地を巡ろう

柿本人麻呂は、『万葉集』に歌が載る万葉第一の歌人です。

その人麻呂が石見国で妻と別れる時に詠んだ

「石見相聞歌(いわみそうもんか)」は彼の代表作です。

とても情感豊かで現代に生きる私たちにも、

人麻呂の妻を思う気持ちが伝わってきます。

柿本人麻呂の名前は『万葉集』にしか登場しませんが、

彼の読んだ歌には、役人として赴任したといわれる

石見の地名が多く登場します。

石見各地に伝わる人麻呂ゆかりの地をめぐり、

彼が見た石見の自然や情景に思いを馳せてみてください。

さあ、石見の魅力を見つける旅に出かけましょう!

人麻呂の足跡をたどる

万葉の旅

人麻呂が『万葉集』で詠んだ愛しの妻・依羅娘子への熱い思いや、

石見の絶景に思いをはせながら、人麻呂ゆかりの地を巡る万葉の旅に出かけましょう。

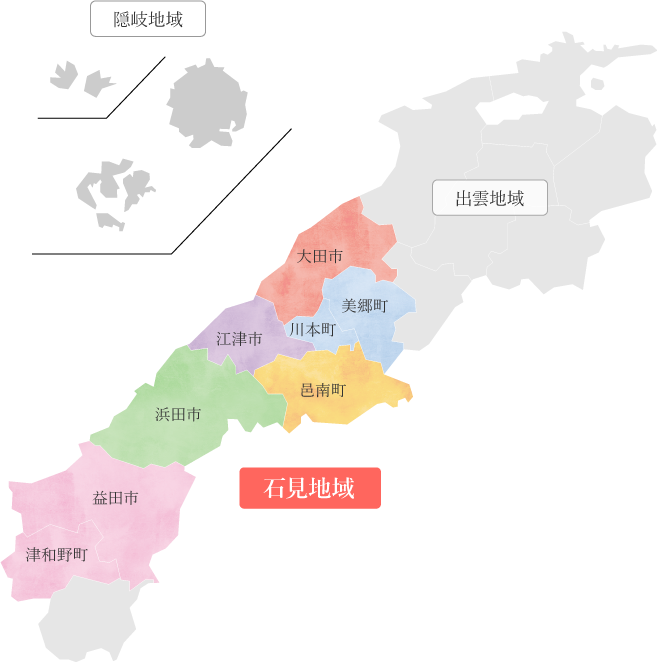

益田には歌に詠われる打歌山(大道山)や生誕地に建つ戸田柿本神社、終焉の地・鴨島など見所がいっぱい。人麻呂の足跡をたどる旅を楽しめます!

浜田には柿本人麻呂が赴任した「石見国府」がありました。また、亀山は人麻呂終焉の地とも云われています。人麻呂の妻、依羅娘子と過ごしたゆかりの地へ出かけてみましょう!

江津は柿本人麻呂の妻・依羅娘子の誕生地と云われています。「石見相聞歌」に詠まれた大崎鼻や、娘子の誕生地にある多鳩神社、2人が浸かったであろう有福温泉など、二人の恋を偲ぶ旅に出発です!

大田には柿本人麻呂が依羅娘子とデートをした三瓶山の浮布池や、出雲神話・オオクニヌシノミコトを詠んだ万葉の歌碑がある静之窟など、自然豊かなスポットが満載。自然の息づかいを感じながら巡ってみましょう!

美郷町は人麻呂終焉の地「鴨山」を探していた歌人・齋藤茂吉が、終焉の地と推察した所です。齋藤茂吉鴨山記念館や鴨山公園、美肌になれる湯抱温泉など、いにしえの歴史と豊かな自然を味わいに出かけましょう!

邑南町を流れる江の川は、朝夕、霧に包まれ、「石見相聞歌」に詠われる柿本人麻呂と依羅娘子の悲しい別れを今も偲ばせます。娘子が歌に詠ったと云う断魚渓や、パワースポット志都の岩屋など、二人の思い出がつまった地で自然を満喫しましょう!

奈良時代に出雲国司として赴任した門部王(かどべのおおきみ)。『万葉集』には、門部王が出雲の娘に送った恋の歌が載っています。歌に登場する”飫宇(おう)の海(現在の意宇川の河口付近)や、門部王ゆかりの”出雲国府跡”などを巡って、いにしえの世界を体験しましょう。

『万葉集』と

柿本人麻呂

『万葉集』は7世紀から8世紀後半にかけての

日本最古の歌集で、約4500首の歌が載っています。

集められた歌は、天皇や貴族、下級役人、

防人(さきもり)など、様々な身分の人が詠んだものです。

その中でも、柿本人麻呂は約450首の歌を詠んでいて、

質量ともに『万葉集』最大の歌人といわれています。

人麻呂が石見から都へ向かうとき、

石見に残した妻を思って詠んだ「石見相聞歌」は、

恋の歌の最高傑作。

約1300年前の情景に思いを馳せると、

時代を超えた愛の素晴らしさを感じることができます。

柿本人麻呂と

石見国

柿本人麻呂の生涯は謎に包まれていますが、

石見国へ役人として赴任し、

石見の豪族の娘・依羅娘子(よさみのおとめ)を

妻に迎えたといわれています。

そして、その生涯を閉じたといわれる地は石見の鴨山。

人麻呂とゆかりの深い石見の人々にとって、

人麻呂は身近な存在で、

親しみを込めて「ひとまろさん」と呼びます。

「ひとまろさん」の足跡をたどってみると、

石見の人々の人麻呂への思いに触れる旅が

体験できるかもしれません。